社労士試験の勉強を始めると、みなさん口を揃えてこう言います。

「一般常識ってどうやって勉強したらいいの!?」

この「一般常識」は、社労士試験の全10科目の中で、もっとも対策が難しいです。

理由は学習範囲がとてつもなく広く、勉強範囲の絞り込みが困難だからです。

多くの受験生が総合得点は合格に達しているものの、一般常識で足きりにあい、不合格になっています。

そんな中、私は2年社労士試験を受けましたが、2年とも足切りにあいませんでした。

私がどのように勉強したか、紹介していきます。

社労士試験における足切りとは

社労士試験に合格するためには、「総合得点が合格ラインに達している」ということ以外に、「各科目基準点割れがないこと」という条件があります。

基準点とは…

- 選択式 3点(5点満点中)

- 択一式 4点(10点満点中)

この点数を、各科目下回らないようにしなければなりません。

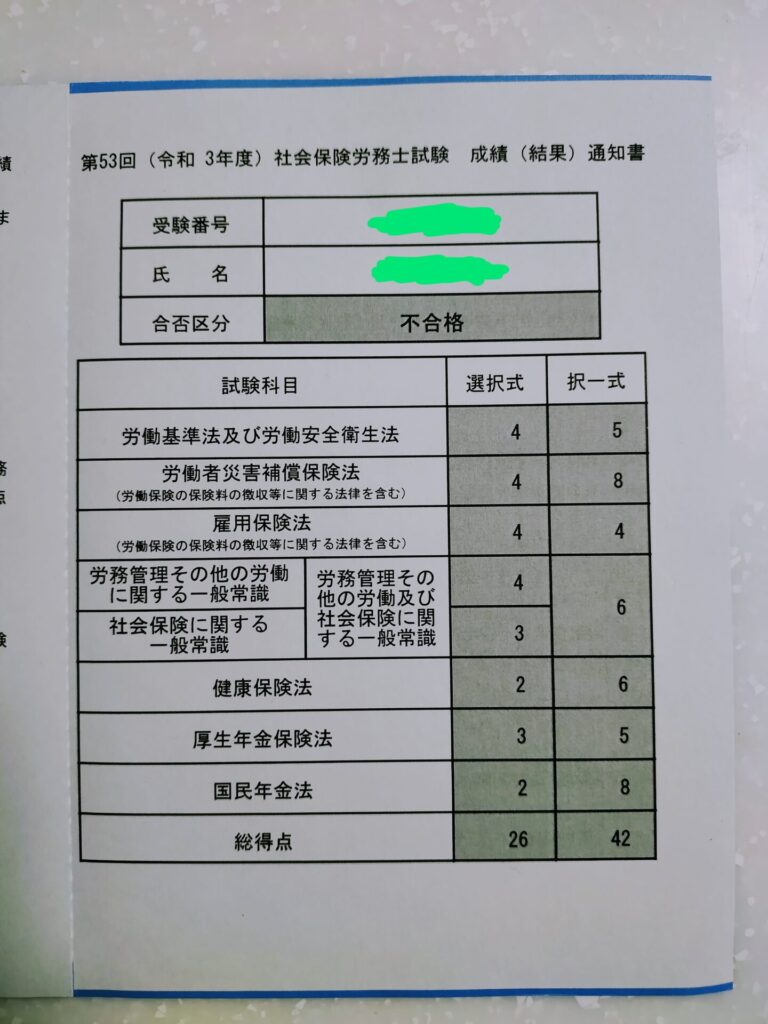

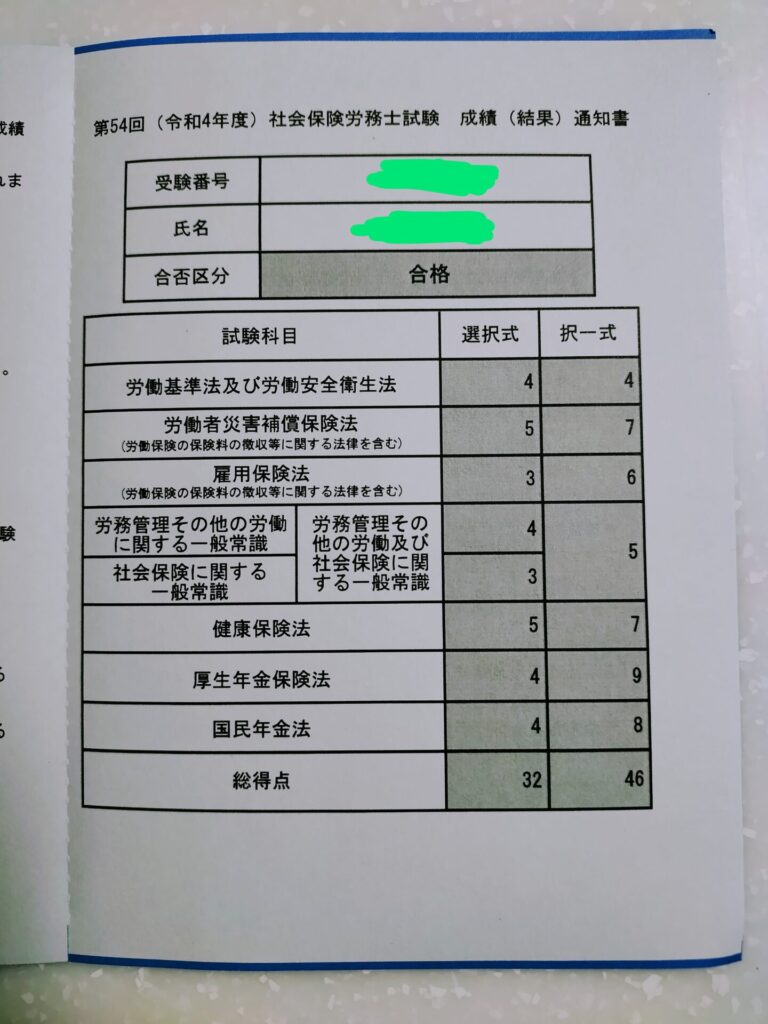

私の社労士試験の結果

私は2021年(令和3年)・2022年(令和4年)の2回、社労士試験を受けました。

2021年 試験結果

2022年 試験結果

ご覧の通り、労一・社一の科目は、2年とも選択式・択一式で、足切りにあっていません。

決して高得点ではありませんが、これでいいんです。

労一・社一は高得点を狙わずに、足切りにあわないうように勉強することが得策です。

なぜなら労一・社一は試験範囲がとてつもなく広いため、すべてを勉強しようとすると時間がどれだけあっても足りません。

労一・社一の勉強のコツ

広く浅くが基本。

しかし、頻出法令は徹底的に勉強する!

労一

労一の過去10年間の出題問題を、紹介します。

選択式

| 年 | 出題問題 | 合格点(救済) |

| H26年 | 次世代育成支援対策推進法 雇用均等基本調査 毎月勤労統計調査 | 3点(なし) |

| H27年 | 第9回 中高年者縦断調査 H25年 雇用動向調査 H24年 仕事と介護の両立に関する企業アンケート H24年 就業構造基本調査 | 2点(あり) |

| H28年 | H23年 就労条件総合調査 H23年 労使関係総合調査 H25年 労働組合等に関する実態調査 | 2点(あり) |

| H29年 | 労働施策総合推進法 H28年 能力開発基本調査 H28年 外国人雇用状況 | 3点(なし) |

| H30年 | 次世代育成支援対策推進法 H27年 人口動態統計 社会・人口統計体系 | 3点(なし) |

| R元年 | 職業能力開発促進法 女性活躍推進法 厚生労働省白書 H29年 就業構造基本調査 | 3点(なし) |

| R2年 | 雇用動向調査 就労条件総合調査 雇用均等基本調査 労働力調査 就業構造基本調査 | 2点(あり) |

| R3年 | 労働施策総合推進法 雇用保険法 厚生労働白書 | 1点(あり) |

| R4年 | 労働契約法 障碍者雇用促進法 | 3点(なし) |

| R5年 | 労働者派遣法 最低賃金法 | 3点(なし) |

労一の選択式は、労働関係法令、労務管理、白書・統計からまんべんなく出題されています。

ここで重要な事は、他の受験生が出来ない問題は解ける必要がありません。

他の受験生も出来ないという事は、救済措置が入ります。

過去10年間をみると、労働関係法令から出題されている年は、救済がない傾向にあります。

ということは、「労働関係法令に関する問題は他の受験生は解けている」という事です。

労働関係法令で、得点を稼ぎましょう。

しかし労働関係法令は、15の法律が試験範囲です。

とてもすべては覚えられません。

そこで、「誰に対してどのように働きかける法律なのか」意識し、体系的に理解することが重要です。

空欄に入る言葉が分からなくても、法律の趣旨を理解していれば、推測で埋められるようになります。

選択式問題において、暗記することはもちろん大切です。

大切ですが、それ以上に「分からない問題でも選択肢の中から消去法により解答を推測し、空欄を埋められるようになる。」という事が重要です。

これは法律の趣旨を理解すれば、出来るようになります。

択一式出題ランキング

| 1位 | 労働契約法 | 46問 |

| 2位 | 労働組合法 | 26問 |

| 3位 | 障碍者雇用促進法 | 4問 |

| 4位 | 男女雇用機会均等法 | 3問 |

| 4位 | 育児介護休業法 | 3問 |

| 4位 | 最低賃金法 | 3問 |

| 7位 | 個別労働関係紛争解決促進法 | 2問 |

| 7位 | 職業安定法 | 2問 |

| 7位 | 労働者派遣法 | 2問 |

| 7位 | 高齢者雇用安定法 | 2問 |

| 11位 | 労働施策総合推進法 | 1問 |

過去10年のデータを見ますと、「労働契約法」「労働組合法」から出題される問題数が、圧倒的に多いです。

最優先で、この2つの法令関係を学習しましょう。

次に重要なのが、法改正です。

社労士試験において、法改正されると出題される可能性が高くなります。

それも直近ではなく、2年~3年前に法改正された論点が出題される傾向にあります。

労一で優先すべき勉強項目

- 労働契約法

- 労働組合法

- 法改正

ひとまず、この3点をしっかり抑えておけば、労一の一般常識においては問題ありません。

一番やってはいけないことは、「すべてを中途半端に勉強し、すべてがあやふやな理解・知識になること」です。

重点的に勉強する法令に、メリハリをつけましょう。

社一

続いて、社一の過去10年間の出題問題を紹介します。

選択式

| 年 | 出題問題 | 合格点(救済) |

| H26年 | 児童手当法 介護保険法 協会けんぽの財政等 | 3点(なし) |

| H27年 | 社会保険労務士法 児童手当法 介護保険法 高齢者医療確保法 | 2点(あり) |

| H28年 | 社会保障制度 児童手当法 国民健康保険法 | 3点(なし) |

| H29年 | 国民健康保険法 介護保険法 児童手当法 | 3点(なし) |

| H30年 | 介護保険法 児童手当法 確定給付企業年金法 | 2点(あり) |

| R元年 | 船員保険法 介護保険法 国民健康保険法 確定拠出年金法 | 2点(あり) |

| R2年 | 社会保障費用統計 介護保険法 国民健康保険法 確定拠出年金法 | 2点(あり) |

| R3年 | 国民健康保険法 船員保険法 児童手当法 確定給付企業年金法 | 3点(あり) |

| R4年 | 令和元年 国民医療費の概況 確定拠出年金法 児童手当法 介護保険法 | 3点(なし) |

| R5年 | 船員法 高齢者医療確保法 確定給付企業年金法 児童手当法 高齢者の人口割合の状況 | 3点(なし) |

見てのとおり、社一の選択式のほとんどが、法令から出題されています。

社一で出題される法令は範囲が狭く、基本的な問題が多いです。

そのため、頻出問題とその関連知識を押さえれば、4点以上を狙えます。

さらに法改正があった法令は、出題される可能性がグッと高くなりますので、重点的に勉強してください。

択一式出題ランキング

| 1位 | 社会保険労務士法 | 46問 |

| 2位 | 高齢者医療確保法 | 40問 |

| 3位 | 介護保険法 | 37問 |

| 4位 | 社会保障制度・沿革 | 28問 |

| 5位 | 船員保険法 | 23問 |

| 6位 | 国民健康保険法 | 22問 |

| 7位 | 確定拠出年金保険法 | 14問 |

| 8位 | 確定給付企業年金法 | 12問 |

| 8位 | 児童手当法 | 12問 |

| 10位 | 不服審査機関等 | 11問 |

社一の択一式は、「社会保険労務士法」「高齢者医療確保法」「介護保険法」が比較的多く出題されていますが、労一ほど大きな偏りはありません。

「社会保険労務士法」は社一だけでなく、労一の科目でも出題されていますので、最優先で勉強してください。

必ず出題されます。

社一は比較的まんべんなく出題されるので、項目ごとのポイントを紹介します。

ただし、社会保険労務士法に関しては細かいところまで徹底的に勉強することをおススメします。

第1条の目的条文は、すべての法律の関して暗記してください。

高齢者医療確保法

- 医療費適正化計画等

- 前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整

- 後期高齢者医療制度

介護保険法

- 定義(要介護状態・要支援状態・要介護者・要支援者・介護支援専門員)

- 被保険者

- 保険給付の種類

- 市町村の要介護・要支援認定

- 介護保険事業計画

- 費用負担

船員保険法

- 被保険者

- 保険給付

- 不服申立て

国民健康保険法

- 国民健康保険の事業内容

- 保険者

- 被保険者

- 国民健康保険組合

- 保険給付

- 審査請求

確定拠出年金保険法

- 種類

- 加入者

- 掛金

- 運用の方法の選定および提示

- 拠出限度額

- 給付

確定給付企業年金法

- 種類確定給付企業年金の実施

- 給付

- 掛金

- 企業年金連合会

児童手当法

- 定義

- 支給要件

- 支給額

- 費用の負担

漠然と勉強するよりも、このように勉強する項目を見える化すると、すっきりします。

「誰のため」の・「何の法律」なのかを、しっかりと押さえてください。

労務管理・統計・白書

労務管理

労務管理では、用語の意味を問われることが多くあります。

特に選択式問題で出題される可能性が高いので、最低限下記7つのの用語は覚えましょう。

あなたは意味を答えられますか?

- ハロー効果

- 寛大化傾向

- 中心(中央)化傾向

- 職務分析

- 職務評価

- 職務給

- 職能給

分からない用語があったのであれば、テキストで確認してみましょう。

インターネットで調べるよりもテキストで調べたほうが、記憶に残りやすいです。

統計・白書

統計・白書は潔くオプション講座を受講したほうが得策です。

それこそ範囲が広すぎますし、勉強の仕方が他の科目と全く違います。

暗記というよりは、近年の動向を把握し、ざっくりとした概要をつかむ必要があります。

私のおすすめは「資格の学校TAC」です。

最新の金額等の詳細は、公式HPで確認してみてください。

まとめ

労一

- 労働関係法令で得点を稼ぐ

- 「労働契約法」「労働組合法」「法改正」を重点的に勉強する

- メリハリをつけて勉強する

社一

- 社会保険労務士法を徹底的に勉強する

- 法令の頻出問題と関連知識で4点を狙う

- 第1条の目的条文を覚え、誰のための何の法律なのかを抑える

労務管理

- 用語と意味を覚える

統計・白書

- オプション講座を受講する

しっかりとポイントを押さえて勉強すれば、足切りにあうことはありません。

下記の記事では、社労士試験に合格するためにとても重要なことが書かれている書籍を紹介しています。

無料でプレゼントしているので、ぜひご覧ください。